|

|

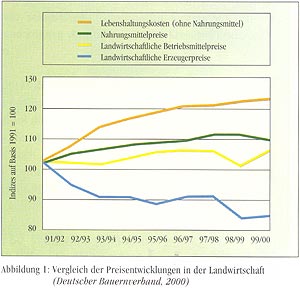

Preisentwicklung in der Landwirtschft

(DBV 2000)

|

Hauptsache billig - das hat Folgen

Lebensmittelindustrie und -handwerk sowie der Handel unterliegen ebenfalls

einem hohen Preisdruck. Konzentrationen und Aufkäufe gehen mit massivem

Preisdumping im konventionellen Lebensmittelhandel einher. Ein Beispiel

war der Einstieg von Walmart auf den deutschen Lebensmittelmarkt, wo

das Bundeskartellamt wegen zu niedriger Einstiegspreise einschritt und

diese untersagte. Die Unternehmen sind gezwungen, landwirtschaftliche

Rohstoffe bzw. Lebensmittel möglichst billig einzukaufen. In vielen

ausländischen Staaten, besonders in Süd- und Osteuropa sowie in Entwicklungsländern,

kann wegen der niedrigeren Löhne billiger produziert werden. Durch die

derzeit geringen Transportkosten sind die Preise für ausländische Rohstoffe

trotz der langen Wege meistens niedriger als für inländische. Diese

Konkurrenz drückt zusätzlich die Erlöse der heimischen Bauern und fördert

die Entstehung von Großbetrieben; die kleinen und mittleren müssen wachsen

oder weichen. In den letzten 50 Jahren haben allein in Deutschland über

eine Million von 1,65 Millionen landwirtschaftlichen Betrieben ihre

Existenz aufgegeben, weniger als 300.000 Menschen leben im Hauptberuf

noch von der Landwirtschaft.

Konventionelle Lebensmittel sind vor allem deshalb so billig, weil sie

die ökologischen und sozialen Folgekosten ihrer Herstellung, Verarbeitung

und Vermarktung nicht enthalten. Durch das "Bauernhofsterben" müssen

z. B. arbeitslose Landwirte unterstützt werden. Die konventionelle Produktion

belastet zudem Wasser, Boden und Luft mit Schadstoffen, führt zu Erosion

und Verdichtung der Böden, begünstigt Artenschwund bei Pflanzen und

Tieren und verschlingt Energie und Rohstoffe. Die Beseitigung der Umweltschäden

muss ebenfalls die Gemeinschaft finanzieren. Hinzu kommen potenzielle

Gesundheitsgefahren für die Verbraucher, eine mögliche Schadstoffbelastung

der Lebensmittel beispielsweise mit Pestiziden, Nitraten und Tierarzneimitteln.

Manche Probleme wie Bodenerosion und Artenschwund werden weitgehend

auf künftige Generationen übertragen. Wenn es nach dem Verursacherprinzip

einen Preisaufschlag für die Folgekosten gäbe, wären die konventionellen

Erzeugnisse heute schon teurer als Lebensmittel aus ökologischer Produktionsweise.

| Ausgaben im Bedürfnisfeld Ausgaben relativ

(%) |

1962/63 |

1998 |

| Nachrichtenübermittlung |

0,6 |

2,5 |

| Gesundheitspflege |

1,2 |

3,8 |

| Wohnung, Energie, Wohnungsinstandsetzung |

15,8 |

32,8 |

| Verkehr |

7,2 |

13,7 |

| Freizeit, Unterhaltung und Kultur |

7,3 |

11,8 |

| Bildungswesen |

0,5 |

0,6 |

| Beherbergungs- und Gaststättenleistungen |

4,7 |

4,8 |

| Innenausstattung, Haushalts- geräte und -gegenstände

|

9,8 |

6,8 |

| Bekleidung und Schuhe |

12,1 |

5,4 |

| Nahrungsmittel, Getränke und Tabakwaren |

36,7 |

13,6 |

| Aufwendungen privater Haushalte für den

privaten Haushalt gesamt. (Früheres

Bundesgebiet, Ergebnisse der Einkommens- und Verbrauchstichproben,

Durchschnitt je Haushalt und Monat) Nach: Statistisches Bundesamt,

2000 |

Öko-Landwirte denken weiter

Der Zwang zur immer billigeren industriellen Produktion, Verarbeitung

und Vermarktung von Lebensmitteln ist immer häufiger der Nährboden für

Lebensmittelskandale. Schweinepest, Hormone und Antibiotika in Kalbfleisch,

Salmonellen und Dioxine in Geflügelfleisch und Eiern und aktuell Nitrofen

und Hormone im Tierfutter sind bekannte Auswüchse dieser Entwicklung.

Die immer noch schwelende BSE-Krise zeigt die Auswirkungen der Billig-Produktion

besonders drastisch.

In der ökologischen Landwirtschaft wird dagegen das Denken und Handeln

in Stoffkreisläufen groß geschrieben. So baut der Bio-Bauer neben Lebensmitteln

auch das Futter für das Vieh an und verwendet den Mist als Pflanzendünger.

Zahlreiche Untersuchungen bestätigen, dass ökologische Landwirtschaft

die Umwelt eindeutig weniger belastet: Der Energieverbrauch liegt nur

bei der Hälfte der konventionellen Landwirtschaft, vor allem, weil keine

energieaufwändigen synthetischen Dünge- und Pflanzenbehandlungsmittel

nötig sind. Das trägt zu einem geringeren Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase

bei, die für die Erwärmung der Erdatmosphäre verantwortlich sind. Auf

Grund der extensiven Viehhaltung wird zudem weniger Methan und Ammoniak

frei gesetzt. Weitere Vorteile: weniger Bodenerosion, geringere bzw.

keine Pestizidbelastung und eine deutlich niedrigere Nitratbelastung

der Böden sowie des Oberflächen- und Grundwassers und damit auch der

Lebensmittel.

Neben den ökologischen Vorteilen ist die Öko-Landwirtschaft auch sozialverträglicher.

Insbesondere in der hofeigenen Weiterverarbeitung und Direktvermarktung

der geernteten Lebensmittel werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Zusätzlich

bieten Öko-Lebensmittel gesundheitliche Vorteile, da sie weniger Rückstände

an Agrochemikalien enthalten. Über Geschmack lässt sich bekanntlich

streiten; dennoch ist für viele Menschen gerade der hohe Genussaspekt

ein wesentliches Argument für den Kauf von Erzeugnissen aus ökologischer

Landwirtschaft.

|

| |

|

|

| |

Mehr Aufwand - mehr Kosten

Öko-Bauern müssen einen höheren Arbeitsaufwand im Pflanzenbau und in

der Tierhaltung leisten und erzielen geringere Erträge als ihre konventionell

arbeitenden Kollegen. Folglich können die Verbraucherpreise für Öko-Lebensmittel

schon aus diesen Gründen nicht ebenso niedrig sein wie für konventionelle

Produkte.

Verbraucherbefragungen zeigen, dass die höheren Preise der Öko-Lebensmittel

für viele eine Kaufbarriere sind. In verschiedenen Umfragen geben Verbraucher

an, dass sie einen Mehrpreis bis zu 30% akzeptieren würden - tatsächlich

liegen ökologische Erzeugnisse jedoch mit durchschnittlich mehr als

50 % deutlich darüber. Während der Preisunterschied beim ohnehin teuren

Kalbfleisch nur sehr gering ausfällt (19 %), ist er bei dem billigen

Grundnahrungsmittel Kartoffel mit 116 % am höchsten.

Weiterhin beklagen die Kunden, dass Bio-Lebensmittel nicht dort angeboten

werden, wo sie sie gerne kaufen würden, z. B. in ihren gewohnten Geschäften.

Einige potenzielle Käufer sind auch durch zu viele Labels und Marken

verwirrt. Zweifel an der Echtheit von Öko-Produkten sind ein bedeutsamer

Hemmfaktor für ihren Kauf. Dabei gibt es seit Jahren ein flächendeckendes

und effektives Kontrollsystem. Hierzu gehören die Richtlinien der anerkannten

Anbauverbände und der Handelsorganisationen (eigene Warenzeichen), und

die EU-Öko-Verordnung. Das neue Bio-Siegel des Bundesministeriums für

Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft kommt hinzu. Die umfangreichen

Kontrollen kosten Geld und belasten zusammen mit den Mitgliedsbeiträgen

der Anbauverbände und den Lizenzgebühren zur Vermarktung zusätzlich

das Budget der Öko-Landwirte. Auch deshalb sind Bio-Produkte teurer,

denn dieser Anteil muss über den Verkauf der Lebensmittel aufgebracht

werden.

| Lebensmitel |

benötigte Arbeitszeit |

| |

1960 |

1999 |

| 250g Markenbutter |

39 min |

5 min |

| 1 l Vollmilch |

11 min |

3 min |

| 10 Eier |

46 min |

7 min |

| 1 kg Rindfleisch |

124 min |

30 min |

| 1 kg Brathähnchen |

133 min |

13 min |

| 250 g Bohnenkaffee |

46 min |

12 min |

| 1 kg Zucker |

30 min |

5 min |

| Die Kaufraft der Nettverdienste 1960 und 1999.

(Alte Bundesländer, Basis: Geschätzte

durchschnittliche Nettolohn- und -gehaltssumme je geleistete Arbeitsstunde:

1960: 2,49, 1999: 22,66) |

Mehr Nachfrage bringt geringere Preise

In Deutschland werden etwa 3,7% der landwirtschaftlichen Nutzfläche

ökologisch bewirtschaftet. Andere europäische Länder sind hier schon

weiter, z.B. Österreich mit ca. 10% und die Schweiz mit rund 7 %. Um

den Absatz von Öko-Produkten zu steigern, sind neben den klassischen

Vermarktungsschienen wie Naturkostläden, Reformhäuser, Wochenmärkte,

Hofläden und Abo-Kisten auch neue Verkaufsstätten wie Bio-Supermärkte

und das Bio-Angebot im konventionellen Lebensmitteleinzelhandel auszubauen.

Wenn immer mehr Menschen ökologisch erzeugte Lebensmittel nachfragen,

werden deren Preise infolge geringerer Erfassungs- und Verteilungskosten

sowie erhöhter Absatzmengen sinken mit der Gefahr, dass auch die Erlöse

der Bauern gedrückt werden.

Die Bundesregierung hat das Ziel, die ökologisch bewirtschafteten Flächen

in den nächsten 10 Jahren auf 20 % der Gesamtfläche auszuweiten. Dazu

sind jedoch die Rahmenbedingungen für den Öko-Landbau weiter zu verbessern.

Denn trotz der politischen Willenserklärung gibt es für Betriebe, die

auf Öko-Landbau umstellen wollen, zurzeit nur relativ geringe finanzielle

Hilfen. Dagegen fördern die Agrarausgleichszahlungen noch immer eine

Intensivierung der Landwirtschaft, besonders in konventionellen Großbetrieben.

Für den Öko-Landbau geben die EU-, Bundes- und Landesprogramme zusammen

deutlich weniger als 1 % des deutschen Beitrags an den Ausgleichszahlungen

aus. Die ökologischen Zusatzleistungen wie Schutz der Landschaft, der

Artenvielfalt und des Trinkwassers werden bis jetzt nicht angemessen

honoriert.

|