|

|

Lebendige Erde 2/2004:

Forschung

Innere Qualität: Entwurf eines neuen Qualitätsbegriffes

Parameter der Apfelqualität zwischen Wachstum, Differenzierung,

Integration

von Joke Bloksma

Dann hat er die Teile in der Hand

fehlt leider nur das geist´ge Band.

(Goethe, Faust)

Ein Qualitätsbegriff, bei dem das Aussehen und die Inhaltstoffe im

Vordergrund stehen, hat sich bei Produkten des ökologischen Landbaus

nicht bewährt. Biobauern und Konsumenten ökologischer Lebensmittel streben

eher ein Produkt an, dem „Ganzheit”, „Lebenskraft”, „Vitalität” und

„Gestaltzusammenhang” innewohnt. Landwirte wissen, dass für eine gute

Qualität ein nicht all zu hohes Produktionsniveau, eine mäßige Düngung,

sorgfältige Reifung sowie Frische eine wichtige Rolle spielen. Aufgrund

des Preisdrucks auf landwirtschaftliche Produkte sind allerdings auch

Biobauern zunehmend darum bemüht, ihre Kosten zu senken – durch höhere

Erträge, mehr Düngung, frühere Ernte und die Nutzung von Handelsketten,

bei denen längere Transport- und Lagerzeiten anfallen.

.

|

| |

Wachstum oder Differenzierung? Das Ertragsniveau bzw. der Fruchtbehang

bestimmt, ob das Wachstum in den Baum oder in die Früchte geht und wie

viele Blätter da sind um eine Frucht zu ernähren

|

| |

.

Inwieweit diese Kostensenkung zu Lasten der Qualität der Erzeugnisse

geht, kann ohne ein einheitliches Qualitätskonzept nicht beurteilt werden.

Die internationale Forschungsvereinigung „Food Quality and Health” (FQH)1

hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, die Bedeutung von Zusammenhang, Struktur,

Reife und Produktqualität für den Geschmack und die Gesundheit des Verbrauchers

zu erforschen. In zwei Untersuchungen2, 3

an Äpfeln wurde ein umfassender Qualitätsbegriff mit überprüfbaren Parametern

entwickelt, der sowohl den Bedürfnissen ökologischer Produzenten als

auch dem der Konsumenten entspricht: die „Innere Qualität”. Erst nach

Einführung und Umschreibung dieses Begriffes und einer damit messbaren

Qualität ist es nach Meinung der ForscherInnen möglich zu prüfen, ob

Produkte mit einer hohen „Inneren Qualität” tatsächlich auch besser

schmecken und gesünder sind.

Ausarbeitung des Begriffes „Innere Qualität

Der anfänglich verwendete Begriff „Vitalität” erwies sich als nicht

ausreichend. Daher wurde diese Bezeichnung aufgegeben und der Oberbegriff

„Vitale Qualität” durch „Innere Qualität” ersetzt. Eine andere Schwierigkeit

bestand darin, für die Produkteigenschaften, die sich aus Wachstum,

Differenzierung und Integration ergeben, Bezeichnungen zu finden, die

sich auf alle Produkte anwenden lassen. „Struktur“ als Resultat von

Differenzierung und „Köhärenz“ als Resultat von Integration decken den

Begriff nicht vollständig für alle Produkte. Darum sprechen wir lieber

von den Produkteigenschaften des jeweiligen Produktes. Für Äpfel ist

zum Beispiel „groß und knackig” das Resultat relativ starker Wachstumsprozesse

und „süß und aromatisch” das Resultat relativ starker Differenzierungsprozesse.”

Im Laufe der Untersuchungen2, 3 wurde

außerdem deutlich, dass die beiden Lebensprozesse „Wachstum” und „Differenzierung”

alleine nicht genügen, um die innere Qualität von Lebensmitteln zu beschreiben.

Genau betrachtet ist der Unterschied zwischen diesen beiden Prozessen

lediglich ein begrifflicher. Denn sobald ein lebendiges Wesen anfängt,

sich zu entwickeln, tritt beides in einem bestimmten Verhältnis gleichzeitig

auf. Manchmal überwiegt das Wachstum (vegetative Lebensphase, Üppigkeit,

Krebsgeschwulst) und manchmal die Differenzierung (generative Lebensphase,

Notreife). Das Verhältnis und die Interaktion zwischen beidem wird von

unserer Forschergruppe als „Integration” bezeichnet. Zusammengenommen

sind diese drei Aspekte – Wachstum, Differenzierung und Integration

– die Basis der neuen Qualitätsbeurteilung, wobei im Wesentlichen die

Integrationsprozesse die Ausprägung der Qualität beeinflussen.

Darüberhinaus soll der neue Qualitätsbegriff die unterschiedlichen

Vorstellungen von Produzenten und Konsumenten berücksichtigen. Während

für den Produzenten die wachsende Pflanze mit ihren Lebensprozessen

– die er fördern, hemmen und ins Gleichgewicht bringen kann – im Vordergrund

steht, sind für die Konsumenten und den Handel die Eigenschaften des

Endproduktes, die kontrollierbar und erkennbar sein sollen, entscheidend.

Der Qualitätsbegriff hat darum zwei Seiten: die Produkteigenschaften

und den Produktionsprozess. Der Landwirt kann in Letzteren lenkend eingreifen,

um die Qualität des Endproduktes zu optimieren. Die schematische Darstellung

des Begriffes „Innere Qualität” (s. Tabelle) enthält daher drei Spalten,

in denen Kulturmaßnahmen, Lebensprozesse und Produkteigenschaften in

Zusammenhang gebracht werden. Dem Begriff Integration entspricht dabei

auf der Endproduktseite der Begriff Kohärenz. Dieser neu bestimmte Qualitätsbegriff

wurde mit einer Reihe von Hypothesen und Ergebnissen aus der Literatur

verglichen, um die Konsistenz des theoretischen Konstrukts zu prüfen.

Der Begriff lässt sich zum Beispiel gut mit der Growth-Differentiation-Balance-Hypothese

aus der pflanzenökologischen Forschung über den Widerstand gegen Krankheiten

und Schädlinge verknüpfen – ein Hinweis auf die Validität. Für den Begriff

der Integration muss die Literaturuntersuchung noch weiter fortgesetzt

werden. Die Einführung eines neuen Qualitätsbegriffs mit experimentellen

Parametern – zur Prüfung der Vorhersagevalidität nötig – bringt die

Gefahr von Zirkelschlüssen mit sich. Ein unbekannter Begriff, in diesem

Fall Integration, lässt sich schließlich schlecht mit Hilfe unzureichend

erforschter Kulturmaßnahmen (biologisch-dynamische Präparate) einführen

oder anhand von experimentellen Parametern, wie z.B. Kupferkristallisation,

messen. Korrelieren experimentelle mit bekannten Parametern, z.B. Widerstand

gegen Krankheiten und als optimal bewerteter Geschmack, liegt eine Konvergenzvalidität

vor, man kann mit dem kostengünstigsten Parameter weiter arbeiten. Lassen

sich keine Korrelationen finden, kann dies ein Hinweis auf neue Qualitätsaspekte

sein.

.

|

| |

Versuchsaufbau:

4 Wiederholungen, davon 2 mit bd Präparaten; insgesamt 6 Düngungsvarianten,

zehn Bäume umfassend: ungedüngt, 4 Niveaus Handelsdünger, 1 mal bd Kompost.

Zur Beurteilung wurden standardisierte Früchte (70-90mm groß) aus mittlerer

Höhe, sonnig bis halbschattig, entnommen. |

|

|

| |

|

|

Welchen Einfluss haben Reife, Ertrag, Sonnenlicht

und Wachstum auf die Qualität von Äpfeln? Apfelernte der Versuchsvarianten

|

Parameter der Apfelqualität

Bei der ersten Untersuchung2 mit Äpfeln (Sorte Elstar) unterschieden

sich die Varianten jeweils in nur einem der folgenden Faktoren: Erntezeitpunkt,

Ertrag, Sonneneinstrahlung oder Alterung nach der Lagerung. In der zweiten

Versuchsreihe3 wurden dreijährige Varianten hinzugefügt, um den Begriff

der Integration weiter herauszuarbeiten. Dazu wurden unterschiedliche

Düngungsstufen und -arten, kombiniert mit den biologisch-dynamischen

Präparaten, miteinander verglichen. Untersucht wurden neben herkömmlichen

Parametern (wie Triebwachstum, Ertrag, Krankheiten, Schäd-linge, Inhaltsstoffe

der Früchte, Farbe, Festigkeit und Geschmack) auch experimentelle Parameter

(wie Selbstzersetzungstest, Kupferchloridkristallisation, Steigbilder,

Lumineszenz und elektrochemische Parameter).

Auswirkungen des Erntetermins auf den Reifungsprozess

Eine Behandlungsvariante wurde jeweils an verschiedenen Terminen geerntet,

um den Unterschied zwischen Reifung am Baum und Reifung bei Lagerung

zu untersuchen. Dabei zeigte sich, dass die Umwandlung von Stärke zu

Zucker und der Verlust von Festigkeit sowohl am Baum als auch bei der

Lagerung ähnlich verlaufen. Für viele andere Aspekte, wie z.B. für Farbe,

Größe und Aroma, ist die Reifung am Baum jedoch essentiell. Auch bei

den Parametern Lumineszenz, Kristallisationsbild und Steigbild wurde

eine schlechtere Reifung durch zu frühe Ernte festgestellt. Bei der

Reifung am Baum zeigten die bildschaffenden Methoden eine Zunahme von

Offenheit und waren stärker nach Außen gerichtet. Ein ähnliches Bild

ergibt sich im Reifungsprozess im Lager, bei dem eine aufeinanderfolgende

Umwandlung von festen Stoffen in die flüssige oder gasförmige Zustandsform

beobachtet wird. Harte Früchte mit Stärke, Säuren und Phenolen, werden

in saftige Früchte mit aufgelösten Zuckern und Aromastoffen umgewandelt.

Zu hohe Erträge – aber auch zu niedrige – vermindern

die Qualität

Durch eine abgestufte Ausdünnung der Früchte pro Baum wurden fünf verschieden

hohe Erntemengen pro Hektar simuliert. Die mittleren Ertragsniveaus

erwiesen sich für Geschmack, Haltbarkeit und Blütenknospenformung als

optimal. Ein bekanntes Phänomen, das sich auch hier zeigte, ist der

Zusammenhang zwischen höherem Ertrag und geringerem Wachstum der Äste,

zu niedrigem Blatt/Frucht-Verhältnis und geringerem Knospenansatz für

das nächste Jahr. Auch für die Qualitätsparameter, die mit Assimilation

und Aufnahme der Mineralien zu tun haben, konnten niedrigere Werte bei

maximierten Erträgen festgestellt werden, z.B. für Trockenmasse, Zucker,

Säuren, Aromen und Mineralien. Diese Wachstumsprodukte verteilen sich

dann auf mehr Früchte. Nur der Kalziumgehalt zeigte auch beim höchsten

Ertrag noch eine steigende Konzentration. Die Kristallisationsbilder

zeigten bei niedrigen Ertragsniveaus ein Bild von Kraftlosigkeit und

entsprachen eher einem vegetativen Stadium; beim höchsten Ertragsniveau

waren sie verkümmert, besaßen aber schärfere Formen. Nur bei den mittelmäßigen

Erträgen waren meistens vitale und differenzierte Bilder zu sehen. Die

Steigbilder wurden mit zunehmendem Ertrag schärfer ausdifferenziert.

Der Geschmack zeigte kaum Unterschiede, verschlechterte sich aber bei

dem höchsten Ertrag geringfügig. Bei der Lumineszenz nahm das Niveau

gerade nach der Anregung ab und die „Hyperbolizität” nahm zu. Zusammenfassend

muss gesagt werden, dass mit zunehmendem Ertrag eine Abnahme an Wachstumsmerkmalen

und eine Zunahme an Struktur (Differenzierung) zu beobachten war.

|

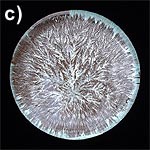

| |

Ertrag und Qualität: Die verschieden hohen Ertragsniveaus führen

zu unterschiedlich ausgestalteten Kristallisationsbildern: a) 14 t/ha

Ertragsniveau: Kraftlosigkeit, vegetative Formen b) 40 t/ha Ertragsniveau:

optimale Kraft und Struktur, apfeltypisch c) 56 t/ha Ertragsniveau:

verkümmerte, scharfe Formen

|

| |

Sonnenlicht sorgt für Gleichgewicht

Die Wirkung des Sonnenlichts wurde in drei verschiedenen Intensitäten

(volle Sonneneinstrahlung, totaler Schatten und Mischform) untersucht.

Die Serie mit voller Sonneneinstrahlung zeigte eine bessere Färbung, höhere

Gehalte an Phenolen, ein breiteres Farbenspektrum der Lumineszenz, mehr

Einheitlichkeit und Transparenz im Kristallbild sowie rundere, offenere

Formen im Steigbild, alles ein Maß für mehr Integration. Überraschend

war, dass kein Unterschied in Geschmack, Festigkeit, Kalzium- oder im

Säuregehalt gefunden wurde. Dennoch hatten die Früchte, die im Schatten

gewachsen waren, viel höhere Gehalte an N, P, K und Aminosäuren. Die sonnenbeschienenen

Äpfel besaßen dafür ein höheres Ca/K-Verhältnis und ein höheres Verhältnis

von Eiweiß- zu Gesamt-N, was zu einer verbesserten Haltbarkeit führt.

Sonneneinstrahlung scheint die Differenzierung zu stimulieren, wodurch

mehr Struktur und Kohärenz entsteht. Die Lichtserie wurde mit einer Präparateserie

kombiniert, da von den Präparaten ähnliche Effekte wie vom Sonnenlicht

erwartet wurden. Aufgrund von Bodenunterschieden lassen die Ergebnisse

aus dieser Untersuchung jedoch keine gesicherten Schlussfolgerungen zu.

|

| |

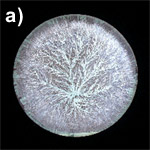

Reifequalität ist etwas lebendiges: Die Kristallisations-bilder

zeigen bei der Reife am Baum (a) eine Zunahme von Offenheit und sind

stärker nach außen gerichtet im Ver-gleich zur Lagerung (b)

|

| |

Alterung im Lager

Die Äpfel des mittleren Erntetermins wurden drei Monate lang bei kühlen

Temperaturen gelagert und zu unterschiedlichen Zeitpunkten aus dem Lager

geholt. So entstand eine Serie von Äpfeln, die unterschiedlich , ein

bis zwölf Tage lang, gealtert waren. Wie zu erwarten, nahmen mit zunehmender

Alterung die Festigkeit und der Gehalt an Säuren deutlich ab, während

der Zuckergehalt durch die Remobilisierung noch eine Weile konstant

blieb. Fast alle untersuchten Parameter zeigten, selbst nach zwölf Tagen,

nur eine begrenzte Alterung. Daher war diese Serie, aufgrund der zu

geringen Lagerungszeit, nicht ausreichend aussagekräftig und für die

Prüfung des Qualitätsbegriffes nicht geeignet. Bemerkenswert war jedoch,

dass die Äpfel, die erst seit einem Tag nicht mehr gekühlt wurden, bei

vielen Parametern weniger gute Werte hatten als die Äpfel, die vier

Tage zuvor aus dem Kühlhaus geholt wurden. Es scheint, als ob sich die

Äpfel erst an die Bedingungen außerhalb der Kühlung anpassen müssen.

Effekte der Düngung und Präparate auf die Qualitätsparameter

Im Rahmen der zweiten Untersuchung wurde in vier Wiederholungen überprüft,

ob die Höhe der Düngung, die Düngungsart und der Einsatz der biologisch-dynamischen

Präparate Einfluss auf das Verhältnis zwischen Wachstum und Differenzierung,

also auf die Integration haben. Eine Kombination zweier Handelsdünger

(Abfallprodukte aus der Zucker- und Bierproduktion sowie granulierter

biologischer Hühnermist) wurde in fünf verschiedenen Düngungsintensitäten,

von null bis 160 kg N/ha eingesetzt. Zusätzlich wurde eine Variante

mit halb verrottetem Kompost (mit 100 kg N/ha) eingerichtet. Nach etwa

drei Versuchsjahren wurde deutlich, dass auf dem Versuchsstandort eine

Düngermenge von null und 40 kg N/ha eindeutig zu wenig war (die Bäume

alternierten), während 160 kg N/ha zu viel war (schlechte Fruchtqualität).

Die zunehmende Düngung äußerte sich in einer stärkeren Ausprägung der

Wachstumsmerkmale und einer Abnahme der Differenzierungsmerkmale: Länger

anhaltendes Triebwachstum (dadurch auch mehr Schimmelkrankheiten), dunklere

und größere Blätter, höherer Stickstoffgehalt, stärkere Blütenknospenbildung.

Die Äpfel waren größer, weniger fest etwas weniger sauer und wiesen

einen niedrigeren Phenolgehalt, mehr Fruchtfäule und weniger Rotbackigkeit

auf. Die mittlere Düngermenge von 100 kg N/ha erwies sich bei dieser

Parzelle als optimal. Die Verwendung von Kompost gegenüber Handelsdünger

brachte in Bezug auf den Boden klare Vorteile: Mehr Bodenleben, schnellere

Laubzersetzung und weniger Schorfüberwinterung im Boden. In den ersten

beiden Versuchsjahren zeigte sich, dass die Baum- und Fruchteigenschaften

bei der Kompostanwendung mit denen der ungedüngten Felder zu vergleichen

waren. Nach dreijähriger Kompostanwendung entsprachen die Ergebnisse

jedoch denen der mittelhohen Handelsdüngung. Die Nährstoffe im Kompost

kommen somit in höherem Maße dem Aufbau der Bodenfruchtbarkeit zugute;

beim Handelsdünger hingegen unmittelbar dem Baum. Darüber hinaus konnten

keine Hinweise auf eine verbessere Integration durch Kompost festgestellt

werden.

Der Einfluss der biologisch-dynamischen Spritzpräparate war in diesem

Versuch schwer zu anzusichern, da wegen der großen Behandlungsflächen

(33 x 50 m) die Varianten nur zweifach wiederholt wurden. Die meisten

Unterschiede durch Präparate waren kleiner als die bodenbedingten Unterschiede.

Kritisch zu beurteilen ist auch, dass nur 10 m Pufferabstand eingehalten

und die Flächen ohne Präparateanwendung vor dem Versuch lange biologisch-dynamisch

bewirtschaftet wurden.

.

|

| |

|

Innere Qualität bei Äpfeln

|

| Kulturmaßnahmen |

Prozesse im Baum |

Eigenschaften im Endprodukt |

|

1 Wachstum

|

|

Keine Beschränkung in Düngung und Wasserversorgung

Fruchtausdünnung

Wachstumsfördernden Schnitt

Weiter Pflanzenabstand

|

Massebildung

Bildung von primären Pflanzenstoffen

durch die Photosynthese

Füllen der Reserveorgane mit Eiweiß,

Stärke usw.

Erhaltung

|

Grüne vegetative Masse, Größe und Ertrag

Zucker, Säuren, Stärke, Aminosäuren und

Eiweiß

Saftigkeit, Knusprigkeit

metabolische Energie

Pilzkrankheiten und saugende Insekten

(Blattläuse)

|

| |

2 Differenzierung |

(Struktur) |

|

Wärme, Licht und Standort

Wachstumsbegrenzung

Ausbiegen Junger Zweige

Hormon Ethylen

|

Reifung (aus Stärke wird Zucker, aus

Säure wird Aroma)

Anlage von Blütenknospen, Pollen und

Samen (generative Organe)

|

Differenzierte feine Formen

Ordung

Kalzium, kräftige Zellwände

Reife bzw. Notreife

Ethylen (Reifungshormon)

Beißende Insekten, Echter Mehltau

|

| |

1+2 Integration |

(Kohärenz) |

|

Art- und entwickungsphasengemäße Versorgung

der Proportion von Wachstum und Differenzierung

Gleichgewicht und „Slow Release“

Angepasste Sortenwahl

Menschliche Zuwendung?

Harmonische Landschaft?

Biologisch-dynamische Präparate?

|

Art- und entwickungsphasengemäße Proportion

von Wachstum und Differenzierung

Interaktion zwischen Wachstum und Differenzierung

Bildung von sekundären Pflanzenstoffen

aus primären

Selbstregulation

|

Schmackhafte, glänzende, rote, feste

und saftige Früchte

Resistenz gegen Selbstzersetzung

lastizität, Resistenz gegen Stress und

Krankheit, Wundheilung

Phenole, Vitamin C, Wachs, Harz

Höherer Eiweißanteil am Gesamtstickstoffgehalt

Art- und Betriebstypisch

Viele fruchtbare generative Organe (Samen,

Blütenknospen)

|

|

| |

Integration als Maßstab für Qualität des Erzeugungsprozesses

Es gibt Parameter, die das Vermögen besitzen, etwas über das Ausmaß

der Integration auszusagen. Dies sind die Widerstandsfähigkeit gegen

Krankheiten und Schädlinge, der Gesamtgeschmack, Phenole, das Verhältnis

zwischen Eiweiß und freien Aminosäuren, Integrationsindikatoren in Kristallisationsbildern

und produktspezifische Spektralverteilung der Lumineszenz (nach Kwalis).

Die ersten drei stellen allgemein akzeptierte Messmethoden dar; die

letzten drei sind kürzlich für Möhren und Weizen validierte Messmethoden.

Aus den gewonnenen Ergebnissen und den hier verwendeten Messmethoden

lässt sich jedoch noch kein eindeutiges Qualitätsurteil ableiten. Dazu

ist ein Qualitätsbegriff erforderlich, innerhalb dessen diese Messmethoden

ihre Bedeutung haben, und weitere Vergleichsreihen mit anderen Produkten.

Die Kupferchloridkristallisationen und die Spektralverteilung der Lumineszenz

lassen sich gut in den von uns formulierten Qualitätsbegriff einpassen,

da beide Techniken in Bezug auf alle drei Aspekte, Wachstum, Differenzierung

und Integration, beurteilt werden können. In dieser Untersuchung, die

vor allem eine gelungene Wachstumsserie erbracht hat, konnte für beide

Techniken tatsächlich eine Korrelation für den Wachstumsaspekt mit vielen

allgemein akzeptierten Wachstumsparametern festgestellt werden. Bei

den elektrochemischen Messungen haben wir in dieser Untersuchung eine

zu große Variation feststellen müssen, um auf Unterschiede zwischen

den Behandlungen schließen zu können.

Empfehlungen für weitere Untersuchungen

Der nächste Schritt zur Validierung des Qualitätsbegriffes ist die pflanzenphysiologische

Untermauerung des Begriffs „Integration” mit den dazugehörigen Kulturmaßnahmen.

Anschließend können weitere Versuche zum Thema Integration mit Äpfeln

und anderen Gewächsen geplant und durchgeführt werden (das Louis Bolk

Institut plant bereits eine Versuchsreihe mit Möhren). Außerdem muss

eine Einordnung der „Inneren Qualität” mit Bezug auf andere Qualitätsbegriffe

erfolgen und eine Verbindung hergestellt werden zur Gesundheit von Mensch

und Tier. Diese sollte auf einer ganzheitlichen Gesundheitskonzeption

basieren und der Gesundheitsforschung vorausgehen.

.

|

| |

1 Beteiligte Institutionen:

Obstgarten Boomgaard ter Linde in Oostkapelle (NL), Kwalis Qualitätsforschung

Fulda (D), Meluna Biofotonen-onderzoek in Geldermalsen (NL), Elektro-chemisches

Qualitätslabor, Weidenbach (D), Biodynamic Research Association Dänemark

(DK) sowie das Louis Bolk Instituut in Driebergen (NL). Das Projekt wurde

finanziell ermöglicht von Boomgaard ter Linde (NL), Stichting Triodos

Fonds (NL), Rabobank (NL), Software AG Stiftung (D), Zukunftsstiftung

Landwirtschaft (D), Meluna (NL), Kwalis Qualitätsforschung (D) und dem

internen Projektfonds des Louis Bolk Instituuts (NL).

2 Joke Bloksma, Martin Northolt, Machteld Huber (2001): Parameters

for Apple Quality and an outline for a new Quality Concept, Louis Bolk

Instituut, Publ.-Nr: FQH-01 (mit deutscher Zusammenfassung) ISBN 90-74021-22-0

3 Joke Bloksma, Martin Northolt, Machteld Huber, Pierterjans Jansonius,

Marleen Zanen (2004): Parameters for Apple Quality and the development

of the Inner Quality Concept, Louis Bolk Instituut, Publ.-Nr: FQH-03,

(mit deutscher Zusammenfassung) ISBN 90-74021-33-6

Ebenfalls empfehlenswert: ‘Life processes in crops’ Louis Bolk

Instituut, Publ.-Nr. FQH-02 –E, , Tel. ++31-343-523860, www.louisbolk.nl

|

| |

Joke Bloksma u.a.,

Louis Bolk Instituut,

Hoofdstraat 24,

NL3972 LA Driebergen,

www.loouisbolk.nl

deutsche Überarbeitung und Zusammenfassung: Nora Mannhardt

|